クックメディカルの低侵襲治療の製品に関連した疾患と治療法についてご紹介します。

初期の段階で腹部大動脈瘤がまだ小さい場合は、差し迫った健康上の危険性はありません。しかし、医師が動脈瘤の進行を確認するため、定期検診を勧めることがあります。

腹部大動脈瘤が拡大し続けると大動脈の壁は次第に薄くなり、伸縮力・弾性力がなくなります。そのうち弱くなった部分の血管は血流の圧力に耐えることができなくなります。このような場合、動脈瘤が破裂し、重篤な体内出血を引き起こす可能性があります。

血管疾患、損傷、動脈壁組織の遺伝的な欠損が原因で、時間の経過とともに大動脈の壁が弱くなることがあります。弱くなった部分に血圧がかかると、大動脈が風船のように膨らんで薄く伸びてしまうことがあります。

家族の病歴、喫煙、心臓疾患、高血圧などがあげられます。

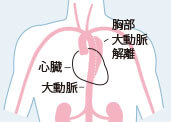

大動脈は心臓から全身へ血液を運ぶ主要な血管です。大動脈は胸部から下腹部へと伸び、腹部から腸骨動脈に分岐します。この腸骨動脈は血液を下半身と脚へ運びます。

老化などにより、大動脈の一部が弱くなって裂け目が生じ、大動脈の壁が二層に分かれることがあります。時間とともに血管壁の裂け目が大きくなることもあります。この大動脈壁の亀裂と層の剥離を解離と呼びます。亀裂が始まる箇所をエントリー(入口部)と呼びます。解離は胸部を走る大動脈の部分に発生することがあり、これを特に胸部大動脈解離と呼びます。

胸部大動脈解離は、大動脈が局所的に膨らんでできる「胸部大動脈瘤(TAA)」や、自動車事故のような胸部に強い衝撃が加わって起こる「外傷」とは異なります。

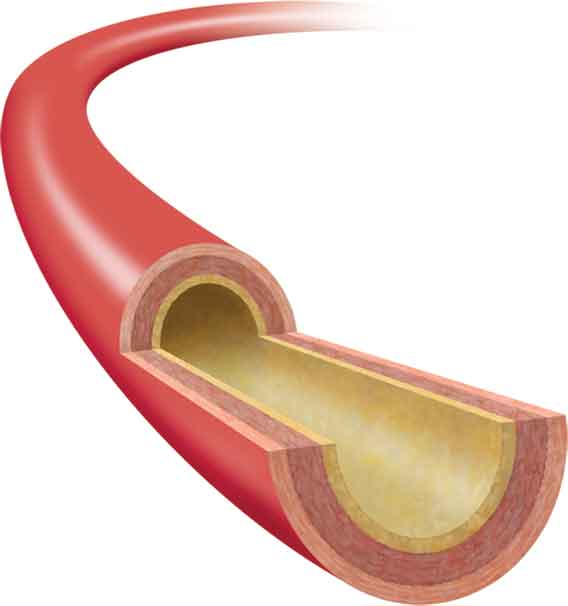

正常の状態

血管が解離した状態

大動脈解離は生命にかかわる病気です。手術や血管内治療、薬物療法などの正しい治療を行うためには、症状が現れたらすぐに正確な診断を行う必要があります。

大動脈解離は、高血圧のある60歳以上の男性に最も多く発症し、治療せずに放置すると、死亡する危険性の高い病気です。

胸部大動脈解離は、突然起こります。まず大動脈の内側を覆う内膜に裂け目ができ、そこから大動脈の中間の層に血液が流れ込みます。大動脈の層と層の間に血液が流れ込むため、その部分が膨らみ、破裂の危険性が高まり、深刻な体内出血を引き起こすこともあります。こうした裂け目は、アテローム性硬化症をきたした大動脈に加わる血圧と、年間3,700~4,000万回にも及ぶ心拍の反復的な動きが組み合わさることで発生すると考えられています。

血管壁の亀裂は大動脈に沿って下方に進み、内臓への血流を遮断することがあります。大動脈が二層に剥がれ、血流の通り道が二本(真腔と偽腔)になると、どちらの経路からも内臓に血液を供給できなくなることがあります。

家族歴、喫煙、心疾患、外傷、高血圧、結合組織障害など

解離を発症する危険性がある場合、医師から定期検査を薦められることがあります。

この定期検査では、一般的な身体検査のほか、CTスキャンやTEE(経食道心エコー検査)、MRIなどを行います。

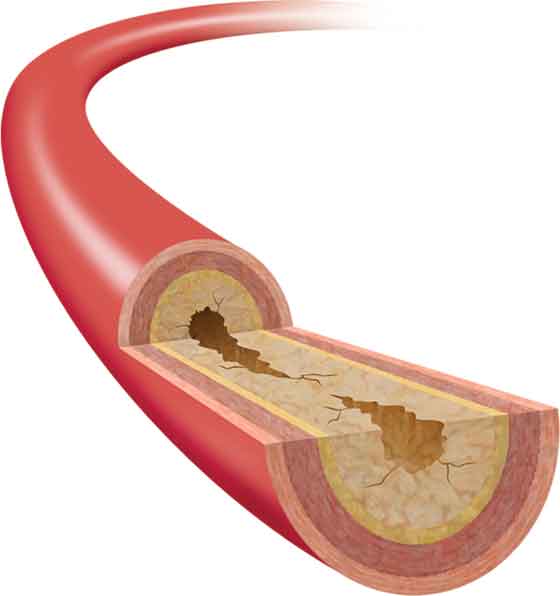

通称、PAD(Peripheral Arterial Disease)と呼ばれる末梢動脈疾患は、心臓の冠動脈疾患と同様、血管内に脂質による沈着物が形成されて動脈が狭まり、血流が制限されることによって起こる病気です。

PADの多くは下肢で発症し、治療せずにPADを放置すると歩行が困難になり、さらに重度の段階まで進むと足先に壊疽(えそ)が生じて下肢切断に至る場合があります。またPADの患者さんは、体内の他の部位でも動脈が詰まっている事が多いため、「心筋梗塞」あるいは「脳梗塞」を起こすリスクが高い状態にあります。PADは日本でも約350万人に発症している重大な疾患です1-2。

脂質などの沈着により、

血管の内側が狭くなった状態

健康な血管

PADは誰にでも起こりうる病気で、日本人では65歳以上の3.4%の方に発症しています1。

喫煙はPAD発症リスクを高め、非喫煙者に比べ、4倍高くなります3。また、喫煙者がPADであると診断される年齢は、非喫煙者に比べ約10年早いとされています3。

糖尿病もPADの主なリスク因子となります。2型糖尿病の患者さんは、PADを発症する可能性が3~4倍高くなり3、日本人では65歳以上の糖尿病患者さんの12.7%で発症しています。他のリスク因子には以下のものがあります。

PADの患者さんの多くは病気の前兆となる症状が現れず、実際、PADと診断された3割程度の方は症状が全くみられません3。多くの患者さんは、PADの症状を老化現象と間違えてしまうため、症状に気づかずに病気が進行するケースがあります。

PADで最もよくみられる症状は、歩行時に現れて安静時には消える脚の痛みで、間歇性跛行(かんけつせいはこう)と呼ばれています。

その他の症状には以下のようなものがあります。

参考文献

PADの一般的な診断方法として足関節上腕血圧比(ABI)の検査があります。ABI検査では足関節と上腕部の血圧を測定し、それぞれの血圧測定値を比較して問題があるか確認します。そこで、足関節の血圧が上腕部の血圧より低い場合は、心臓から足までの動脈に問題があることが疑われます。

その他の診断方法には、超音波検査、CT血管造影(CTA)、核磁気共鳴血管造影(MRA)や、血管内に造影剤と呼ばれる薬剤を注入してエックス線で血管を撮影する方法(血管造影)があります。

PAD治療の第一選択は生活習慣の改善です。具体的には禁煙に努め、日常生活の中に運動を取り入れたり、あるいは食生活の見直しを図ることで血圧やコレステロールの値を下げていきます。これらの改善によってPADの症状の進行が遅くなり、心筋梗塞や脳梗塞にかかる可能性も低くすることができます。多くの場合、生活習慣の改善と併せて特定の薬物療法を用います。これらの薬には、血栓を予防するための抗血小板療法、コレステロールを下げるためのスタチン療法、あるいは血圧を下げる降圧剤などがあります。しかし、生活習慣の改善や薬物療法ではPADの進行を抑えることができない患者さんも少数ですがいらっしゃいます。このような患者さんには、血管形成術やステント治療術、または外科手術(バイパス手術)が必要となります。

血管形成術は、狭くなったあるいは詰まってしまった末梢の動脈を外科的な手術を行わずに拡げる治療法です。これは、先端に小さなバルーン(風船)が付いているカテーテルを血管の狭くなった部分に挿入し、そこでバルーンを膨らませて血管を拡げた後、バルーンを元のようにしぼませてカテーテルを引き抜きます。

バルーンカテーテル

バルーンカテーテル

狭くなった血管を拡げるために

用いられます。

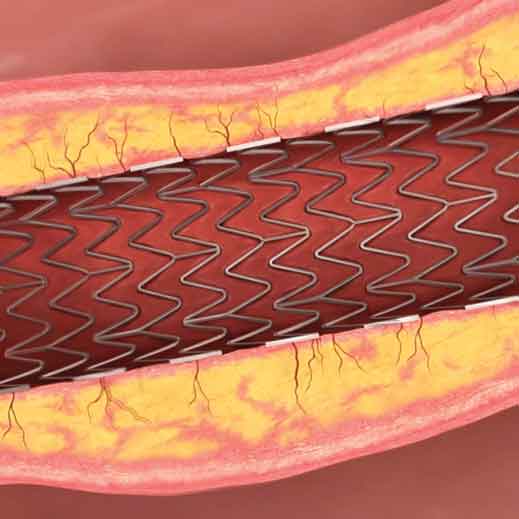

血管形成術を行う際、必要に応じて、ステントという血管を内側から支える円筒型の金属製の管を血管の狭くなった部位に置きます。しぼめた状態のステントをカテーテルを使用して狭くなっている血管へ挿入し、そこでステントを拡げて埋め込み、血管が拡がった状態を保つようにし、カテーテルを引き抜きます。

ステント

ステント

金属製の柔軟な管で、血管を

拡げた状態に維持します。

血管内に留置されたステント

血管内に留置されたステント

(イメージ図)

バイパス手術は、患者さんの解剖学的な形態がカテーテルを用いる治療に適さない場合や、生活習慣の改善が有効でない場合に適応される治療法です。この治療法は、閉塞した血管部分の上下を、体内の他の部位から採取した血管または人工血管で繋いで、血流の迂回路(バイパス)を形成する方法です。しかし外科手術には相応のリスクが伴い、特に心臓病、高血圧または糖尿病など他の疾患をお持ちの患者さんではさらにそのリスクが高くなります。

入院する前に主治医の先生から血管形成術とステント治療術についての説明を受けます。治療前日の深夜を過ぎたら、飲食は一切禁止とされる場合もありますのでご注意ください。また、治療の数日前から血液をサラサラにして血栓を予防するお薬を処方されることがあります。

血管形成術とステント治療術は、病院内のカテーテル治療室で行います。

血管へのカテーテル挿入は、多くの場合、鼠径部(太ももの付け根あたり)から行います。挿入部を除毛して消毒剤を塗布し、局所麻酔を行います。ガイドワイヤと呼ばれる細い金属性のワイヤをニードル(注射針)に挿入して、血管の閉塞部まで進めます。続いてシースイントロデューサをガイドワイヤに沿わせて血管に挿入します。次に、バルーンカテーテルをシースイントロデューサから挿入して閉塞部まで進めます。そこでバルーンを速やかに拡げ血管の閉塞部を拡げます。

血管が開通した後、バルーンをしぼませバルーンカテーテルを体内から抜きます。次に、ステントを装填したデリバリーカテーテルを先ほどバルーンを拡げた位置まで進めます。適した位置までステントが達したらステントのシースをはずし血管壁に向けてステントを拡げます。その後、ステントを残し、カテーテルとガイドワイヤを体内から抜いて、治療は終わりです。

治療後、患者さんは回復室へ移動します。多少の不快感があるかもしれませんが、鎮痛薬で緩和することができます。血圧と心拍数を慎重にモニターします。主治医の先生の判断と病院の標準的な方針によって、退院日が決定します。

血管形成術とステント治療術に関連する合併症および異常

上記の各リスクに関する患者さんの個別の可能性については、主治医の先生にお尋ねください。

ステントを留置されている患者さんには、主治医の先生より抗血小板薬が処方されます。このお薬は、血小板の働きを抑え、血栓の形成をできにくくするお薬です。抗血小板薬には以下のようなものがあります。

お薬の種類、用量、期間は異なることがありますので、主治医の先生の指示に従って下さい。

お守りいただきたいこと

以下のような変化に気付いたら、主治医の先生に相談してください。

抗血小板薬の副作用には、他に以下のようなものがあります。

ステント治療術によって、PADが完治したわけではありません。再狭窄を防ぎ、PADの進行を抑えるため、次の点を守ることが重要です。

ステントは柔軟性の高い金属で作られていますが、正座やあぐらのような長時間にわたる膝を曲げる姿勢は避けるようにしてください。